Argumentaire

Faits saillants

- La lutte pour la salarisation des stages est la pointe de l’iceberg de la valorisation du travail étudiant.

- Les stages non rémunérés se trouvent en grande majorité au sein des formations où des femmes, des personnes racisées, des personnes immigrantes ainsi que des universitaires de première génération y sont confinées.

- Les professions ayant beaucoup de femmes sont trois fois plus propices à devoir effectuer un stage obligatoires non rémunérés que les professions ayant beaucoup d’hommes.

- La salarisation de tous les stages, autant à la formation professionnelle, au collège et à l’université, pour l’année 2023-2024 coûterait environ de 878 millions $ en salaire et en charges sociales si l’ensembles des stages universitaires étaient rémunérés à 27,15$ de l’heure et les stages de la formation technique et professionnelle étaient rémunérés à 20,81$ de l’heure.

- Les étudiant-e-s à la formation universitaire, collégiale et professionnelle réalisent ensemble plus de 31 millions d’heures de travail en stage non-rémunéré annuellement. De ce nombre, approximativement 20 millions d’heures sont réalisées dans le secteur public ou parapublic et 6,5 millions dans une entreprise privée.

Introduction

Nous revendiquons l’accès universel, gratuit et équitable à l’éducation de qualité à tous les niveaux. Nous défendons l’éducation comme service public et luttons pour réaliser son potentiel émancipateur et porteur de justice sociale.

Mais l’éducation sous sa forme actuelle n’est pas seulement un bien commun et un droit individuel. C’est aussi le moyen par lequel est produite la main d’œuvre qualifiée dont les entreprises ont besoin, et donc un des aspects de la reproduction des rapports sociaux propres au capitalisme.

Cela engendre une pression constante sur les institutions d’enseignement d’aligner la formation qu’elles donnent sur les besoins des entreprises. Cette dynamique caractérise ce qu’on appelle la marchandisation de l’éducation.

Le stage est un moment où ce lien entre éducation et marché transparaît souvent le plus clairement. Ainsi, Il s’agit d’une période de formation appliquée, pendant laquelle la personne étudiante développe des habiletés spécifiques à l’emploi sur lequel débouche la formation et les met immédiatement à profit au service de l’employeur. D’ailleurs, il est fréquemment soutenu que les stagiaires prennent largement plus de responsabilités que ce que la catégorisation théorique de leur stage l’indique. Ainsi, plusieurs stagiaires reportent avoir réaliser de la prestation de service durant des stages d’observation.[1] De même, 21,4% des stagiaires rapportent que leur stage n’était ni de l’acquisition ou de la mise en oeuvre de compétence, mais véritablement un travail, c’est-à-dire qu’iels étaient affecté-e-s à des tâches d’employé-e-s, généralement sans supervision.[2]

D’ailleurs, ce n’est qu’une minorité de l’ensemble des stagiaires qui sont rémunéré-e-s. Ainsi, 77,1% des stagiaires n’obtiennent aucune rémunération.

Cette non-rémunération semble intimement liée à la productivité des secteurs industriels où œuvrent les personnes stagiaires. À partir des données récoltées sur les 33 professions demandant parfois un diplôme d’étude collégiale ou universitaire où l’on retrouve le plus de personnes à l’emploi, il possible d’observer qu’environ 70% des personnes oeuvrant pour une professions dont la formation comporte un stage non-rémunéré travaillent dans un secteur industriel ayant une plus faible « productivité ». À l’inverse, les personnes appartenant à des professions ayant des stages rémunérés ne sont que 9% à œuvrer dans un secteur à faible productivité.[3] Plusieurs raisons peuvent expliquer cette corrélation. Tout d’abord, les industries à faible productivité pourraient être moins en mesure de financer des programmes de stages rémunérés. À l’inverse, les secteurs à haute productivité peuvent être plus soumis aux impératifs de la concurrence et chercher à attirer les main d’œuvre en offrant des incitations financières.

En fait, la non-salarisation des stages semble conforme à la stratégie typique des employeurs canadiens : intensifier la main-d’œuvre à faible coût plutôt que d’investir dans la productivité lorsqu’il y a rémunération du stage, celle-ci représente une partie de la valeur marchande produite par le travail de la personne stagiaire. C’est le cas par exemple dans des milieux tels que le génie ou l’informatique. Lorsque le stage produit peu ou pas de valeur marchande directe, il est plus probable qu’il ne soit que peu ou pas rémunéré. C’est souvent le cas des stages dans des milieux à faible profitabilité, comme la restauration ou le journalisme, ainsi que dans des milieux partiellement soustraits des dynamiques de marché, tels le milieu communautaire ou même les services publics.

La faible rémunération des stages s’explique aussi par la vulnérabilité particulière des stagiaires face à l’employeur, qui a plusieurs causes :

- Premièrement, le stage est souvent essentiel (ou du moins très important) à la continuation du cheminement académique et professionnel de la personne étudiante.

- Deuxièmement, la charge de travail en stage dépasse généralement largement celle d’une session d’études régulière et rend difficile, voire impossible le maintien d’un autre emploi à temps partiel.

- Finalement, la non-reconnaissance légale de la personne stagiaire comme salariée la prive de nombreuses protections légales visant les travailleur-ses, dont le droit à la syndicalisation.

Notre revendication de la salarisation des stages est donc justifiée par les trois objectifs suivants :

- reconnaître la valeur sociale du travail fait par les stagiaires;

- assurer des conditions de vie décentes et équitables pendant les études;

- établir un rapport de force face à l’employeur, notamment par le droit à la syndicalisation.

Bien sûr, la tendance à rémunérer davantage les stages dans lesquels la prestation de travail a une valeur marchande directe n’est pas une inévitabilité. Au contraire, il s’agit d’un choix politique qui s’inscrit dans une logique de marchandisation de l’éducation.

Dans les services publics, comme la santé et l’éducation, la valeur sociale du travail fait par les stagiaires et la responsabilité de l’État sont encore plus criantes. Les étudiantes en soins infirmiers, en travail social et en éducation ont été à l’avant-garde de la lutte pour la salarisation des stages dans les dernières années. Ces programmes d’étude comportent de longs stages obligatoires, généralement non rémunérés, lors desquels les stagiaires accomplissent largement les mêmes tâches que leurs collègues salarié-es.

Par exemple, les stages obligatoires pour un baccalauréat en enseignement représentent plus de 24 semaines de travail non rémunéré à temps plein, culminant en la prise en charge par la personne stagiaire de l’entièreté de la charge de travail de la personne enseignante.[4] En soins infirmiers, les tâches accomplies en stage non rémunéré sont sensiblement les mêmes que celles des infirmières.[5]

La salarisation des stages, une lutte féministe et antiraciste

La non-salarisation des stages s’inscrit dans le continuum de la dévalorisation du travail des femmes et de personnes immigrantes ou racisées, renforçant ainsi les inégalités et les oppressions systémiques. Ce n’est pas par hasard: cette dévalorisation est à la base du système capitaliste. Lutter pour la salarisation des stages, c’est donc lutter contre l’exploitation capitaliste, surtout celle réalisée à travers l’invisibilisation du travail reproductif et du travail étudiant. C’est aussi lutter directement contre le racisme systémique et patriarcal.

Le capitalisme à blâmer pour la non-salarisation des stages

La lutte pour la salarisation des stages remet en question un fondement du capitalisme : la dévalorisation systématique de certains types de travail pour éviter de les rémunérer. Le capital tire profit du travail sous-payé ou gratuit, non seulement salarié, mais aussi reproductif — souvent invisibilisé car jugé « non productif ». Les féministes autonomistes ont montré que le capitalisme repose sur l’exploitation gratuite du travail reproductif, majoritairement féminin. De même, les personnes racisées sont maintenues dans des emplois précaires pour fournir une main-d’œuvre bon marché.

Les stages s’inscrivent dans cette logique. Bien qu’essentiels au fonctionnement de secteurs comme la santé ou l’éducation, ils sont présentés comme des « occasions d’apprentissage » plutôt que comme du vrai travail. Cela normalise leur non-rémunération. Pourtant, les stagiaires fournissent une prestation réelle, parfois même en stage « d’observation ». Étudier, se former, c’est aussi contribuer à la société et à l’économie.

Revendiquer un salaire pour les stages, c’est refuser l’idée que ce travail est « naturel » ou peu important.[6] C’est une critique directe du capitalisme, qui s’appuie sur l’exploitation de ce travail invisible. Comme la lutte pour rémunérer le travail domestique dans les années 1970, la salarisation des stages est une revendication politique : elle remet en cause les hiérarchies de valeur du travail et les systèmes d’oppression qui les soutiennent — notamment de genre et de race. Les domaines avec stages obligatoires mènent souvent à des métiers dans la sphère reproductive (éducation, santé, travail social), eux-mêmes largement féminisés.

Les stages non-rémunérés et la division raciale et genrée du travail

Tout d’abord, il faut savoir que les femmes représentent environ 66% des stagiaires rémunéré-e-s ou non. En fait, les femmes composent une forte proportion des programmes d’études comportant le plus de stages. Conséquemment, les femmes sont plus sujettes à devoir effectuer des stages que les hommes.[7]

Ensuite, comme le montre la figure ci-dessous, une comparaison entre les 20 professions demandant parfois un diplôme d’étude collégial ou universitaire où l’on retrouve le plus de femmes et celles où l’on retrouve le plus d’hommes montre que les femmes sont plus propices à effectuer un stage non rémunéré.[8] En fait, les professions ayant beaucoup de femmes sont trois fois plus propices à devoir effectuer un stage obligatoires non-rémunérés que les les professions ayant beaucoup d’hommes.

Source : Les données quant au nombre de personne par professions, quant à la proportion d’homme/femme et quant aux diplômes associés ont été extraites de « Explorer des métiers et des professions », 28 juin 2023, en ligne, <https://www.quebec.ca/emploi/informer-metier-profession/explorer-metiers-professions>. Puis, les caractéristiques des stages ont été vérifiées sur les divers sites web des établissements collégiaux ou universitaires. Suivre le lien suivant pour voir les données collectées : <https://bit.ly/3OO5ddT>.

D’ailleurs, les professions fortement occupées par des femmes et associées à des stages non rémunérés sont essentiellement des emplois du travail reproductif comme enseignante, infirmière et travailleuse sociale. Ce sont également des emplois où les femmes racisées sont surreprésentées.[9] Ces emplois ayant des stages obligatoires non rémunérés sont aussi au sein de secteurs d’activités où l’on trouve les plus fortes proportions d’universitaires de première génération.[10] En ce sens, la non-salarisation des stages produit une précarité qui vise proportionnellement davantage les femmes, les personnes racisées ainsi que les universitaires de première génération. Par le fait même, cette coexistence de stages rémunérés et non rémunérés expose, encore une fois, la dévalorisation du travail reproductif aux yeux de la classe dominante.[11]

Finalement, la lutte pour la salarisation des stages ne mènera pas à l’abolition de la division genrée et raciale du travail. Toutefois, elle nous permet d’améliorer les conditions de vie des stagiaires, disproportionnellement composées de femmes et de personnes racisées. De même, cette lutte permet d’adresser socialement la question du racisme, du sexisme, du classicisme et du capacitisme dans le marché du travail québécois. Nous, les étudiant-e-s, pouvons mettre à l’agenda politique la revalorisation du travail reproductif et des services publics.

Coût de la salarisation des stages

Avant tout, il faut insister que la salarisation des stages ne doit pas être analysée dans une perspective uniquement comptable et réformiste. Autrement dit, la viabilité du projet dans la société actuelle ne doit pas servir à négliger le besoin d’une transformation radicale menant à la fin des systèmes d’exploitation. En ce sens, la lutte pour la salarisation des stages doit s’inscrire dans une perspective consciente de reprise du contrôle de notre travail et de nos sociétés.

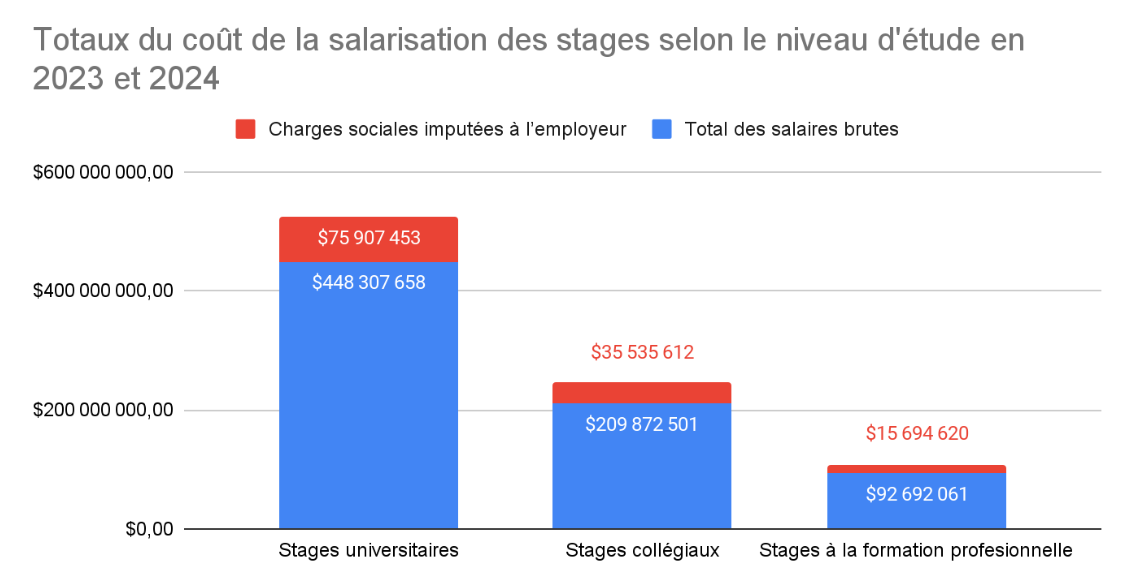

Un total de 878 millions $

D’après les calculs du Comité de recherche et des affaires académiques de la CRUES, la salarisation de tous les stages, autant à la formation professionnelle, au collège et à l’université, pour l’année 2023-2024 coûterait environ de 878 millions $ en salaire et en charges sociales si l’ensembles des stages universitaires étaient rémunérés à 27,15$ de l’heure et les stages de la formation technique et professionnelle étaient rémunérés à 20,81$ de l’heure.[12]

Ce montant inclut les stages qui sont rémunérés au privé et au public. En ce sens, le montant additionnel qui devrait être déboursé par le trésor public devrait être inférieur à 878 millions $. D’ailleurs, selon un sondage auprès de 1700 stagiaires, 64,3 % des répondant-e-s ont effectué leur stage dans une organisation publique ou parapublique, 21,1 % dans une entreprise privée et 11,8% dans un organisme à but non lucratif.[13] Dès lors, si l’on fait abstraction des politiques de subvention salariale et des crédits d’impôt pour l’embauche au privé d’une personne stagiaire, la salarisation des stages coûterait environ 564,6 millions $ à l’État québécois.

Coût de la salarisation de tous les stages

| Universitaire | Collégial | Formation professionnelle | Total | |

| Moyenne d’heure de stage | 226,25 | 229,21 | 89,72 | |

| Nombre de stages non-rémunéré | 72 972 | 43 990 | 49 633 | 166 596 |

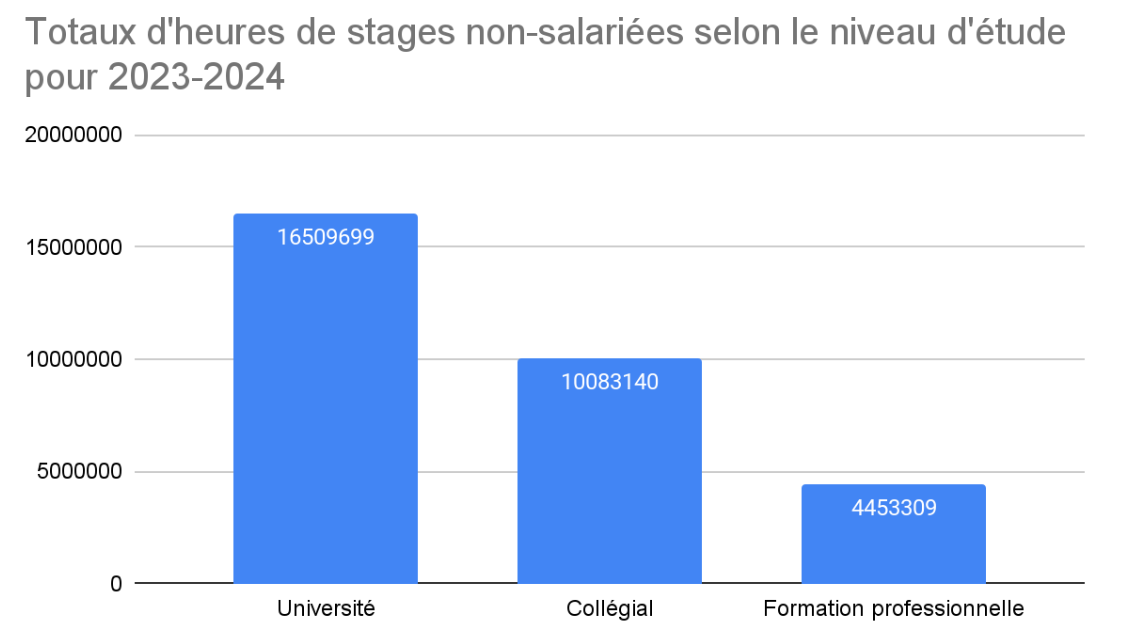

| Total d’heures de stages non rémunéré | 16 509 699 | 10 083 140 | 4 453 309 | 31 046 148 |

| Salaires horaires | $27,15 | $20,81 | $20,81 | |

| Total des salaires brutes | 448,3 M$ | $209,9 M$ | $92,7 M$ | 750,9 M$ |

| Charges sociales imputées à l’employeur[14] | 75,9 M$ | 35,5 M$ | 15,7 M$ | 127,1 M$ |

| Total des salaires et des charges sociales imputées à l’employeur | 524,2 M$ | 245,4 M$ | 108,4 M$ | 878,0 M$ |

Pour consulter les données et les calculs : Comité de recherche et des affaires académiques de la CRUES. « Coût de la salarisation des stages », Google Sheets, 9 octobre 2023. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s33VYArHAxnKcpNRcoyeeA7bTObuVB2gAhB0nv60S2k/edit?usp=sharing.

Cette évolution du coût salarial de tous les stages prend en compte la croissance de l’effectif étudiant ainsi qu’une croissance annuelle des salaires moyens de 1,04$ de l’heure.

Que représentent ces montants annuels ? En fait, la salarisation de tous les stages est loin de constituer une somme exceptionnellement élevée. Si l’entièreté de ce coût salarial était entièrement assumé par le gouvernement du Québec pour l’année 2023-2024, celui-ci représenterait 0,6% de l’ensemble des dépenses gouvernementales.[15] De même, ce montant représente une infime partie de la rémunération des salarié-e-s de l’ensemble du Québec, soit environ 0,26% de la rémunération totale.[16]

D’ailleurs, la course effrénée pour la maximisation des profits a produit une croissance régulière de l’économie du Québec. Entre 1997 et 2022, le produit intérieur brut (PIB) du Québec en dollars enchaînés de 2017 – donc qui tient compte de l’inflation – a connu une croissance annuelle d’environ 6 milliards de dollars.[17] De même, le PIB par habitant au Québec a augmenté d’environ 440,06 dollars réels chaque année entre 1997 et 2022.[18] Parallèlement, le ratio dette publique brute par le PIB, qui représente un indicateur de la bonne santé financière de l’État québécois, est passé de 54,1 % en 2014 à 40,9% en 2023.[19] En ce sens, l’État québécois « est en bonne position face aux autres économies développées, même quand on lui attribue une part de la dette fédérale ».[20] Bref, le gouvernement du Québec détient les capacités pour financer la salarisation des stages et sa logique comptable ne pourrait justifier son refus face à cette demande.

Détail du calcul de la salarisation des stages

Absence de recension des stages

Plusieurs raisons rendent difficile d’estimer avec justesse combien coûterait la salarisation des stages. Tout d’abord, le gouvernement ne semble pas avoir de données fiables sur les stages. Une demande d’accès à l’information en 2019 sur les données que possédaient le gouvernement sur les stages universitaires et des collégiaux n’a pas permis d’obtenir les informations puisque lesdits documents étaient “en cours de rédaction” par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).[21] De même, dans un communiqué de presse, le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) se vantait en mars 2019 d’avoir déjà réalisé deux exercices de recension des activités de stage dans l’ensemble des universités québécoises.[22] Toutefois, une seconde demande d’accès à l’information faite par les autrices/auteurs du présent document n’a toutefois pas permis d’obtenir des données adéquates sur les stages. Les données obtenues sur les stages au collégial semblent incomplètes.[23] Pour les universités, le ministère n’aurait toujours pas eu les données de quelconque recensement.

Nombre de stage au Québec

Malgré l’absence de recension publique des stages, le gouvernement du Québec affirme qu’il y a eu 195 409 inscriptions à des stages durant l’année 2017-2018. De ce nombre, 56 775 sont des stages professionnels, 51 091 des stages techniques et 87 543 des stages universitaires. Ces totaux incluent les stages obligatoires et optionnels, ceux rémunérés et non-rémunérés ainsi que ceux réalisés en alternance travail-études (ATE).[24]

Afin de connaître l’évolution du total d’inscriptions aux stages professionnels, techniques et universitaires, il a été considéré que, toute chose étant égale par ailleurs, la variation du nombre d’inscriptions aux stages serait proportionnel à celle des effectifs étudiants de la province.[25]

Source : Calculs des auteurs/autrices. Pour consulter les données : Comité de recherche et des affaires académiques de la CRUES, « Coût de la salarisation des stages », dans Google Sheets, 9 octobre 2023, en ligne, <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s33VYArHAxnKcpNRcoyeeA7bTObuVB2gAhB0nv60S2k/edit?usp=sharing>, Onglet 5.

Ainsi, pour 2023-2024, il est projeté qu’il y ait 57 334 stages en formation professionnelle, 50 815 en formation technique et 84 293 en formation universitaire.

D’après les données auprès de 1175 stagiaires en 2016, 15,5% des stages seraient déjà salariés.[26] Avec un intervalle de confiance de 95%, ce serait au minimum 13,43% des stages qui seraient rémunérés pour la population de tous les stages. En ce sens, en termes de stages non salariés en 2023-2024, il y en aurait environ 49633 en formations professionnelles, 43990 en formation techniques et 72972 en formation universitaire.[27]

Durée moyenne des stages

Afin de calculer le coût de la salarisation des stages, il faut connaître le nombre d’heures moyen que représente un stage.

D’ailleurs, les totaux de nombres de stages incluent autant les stages de 30 heures que ceux de 675 heures. En l’absence d’un recensement systématique des conventions de stage, il est difficile, à partir des grilles de cours des divers programmes, d’établir avec certitude le nombre d’heures de stage que représente un cours. Par exemple, un cours collégial comme “Soins infirmiers VI” peut inclure des heures en classe, des travaux personnels ainsi que des heures de stages. D’autres cours peuvent impliquer la prestation de service à des clients sans que ce travail soit classifié comme un stage. De plus, malgré la pondération uniformisée des heures (théorie, laboratoire, travail personnel) pour chaque cours collégial, certains établissements vont considérer par exemple le travail de rédaction de l’évaluation de patient-e-s par des stagiaires comme du travail hors classe alors que d’autres établissements vont classifier ce travail comme des heures de stages. Bref, la limite entre ce qui est considéré comme un stage, comme du travail en classe ou comme du travail hors classe diffère d’un établissement à l’autre.

Afin d’évaluer la moyenne du nombre d’heures de stage, le Comité de recherche et des affaires académiques de la CRUES a fait des échantillons de stages à partir de 16 programmes d’études universitaires, 15 programmes d’études collégiaux et 15 programmes d’études professionnels.[28] Les programmes sélectionnés sont ceux ayant des stages obligatoires et ayant le plus de personnes diplômés selon les enquêtes de la relance du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.[29]

Pour chacun des programmes collégiaux et universitaires, les données issues des stages de trois établissements ont été extraites. Les établissements d’enseignement sélectionnés varient selon les programmes. Afin de pondérer la moyenne d’heure de stage selon le nombre de personnes inscrites, les trois établissements se sont chacun vu attribuer le tiers des personnes diplômés, comme si ces trois établissements constituaient l’entièreté de la population pour chacun desdits programmes. Pour la formation professionnelle, il n’y a pas eu besoin de sélectionner trois établissements pour chaque programme puisque le nombre d’heures est relativement standardisé d’un établissement à l’autre par le Ministère de l’éducation.

Aux fins de nos calculs, le nombre d’heures par stages collégiaux a été attribué selon la pondération par semaine, puis multiplié par 15 pour avoir le total d’heures pour une session. À l’université, le nombre d’heures par stages a été attribué selon le nombre de crédits associés : 1 crédit représente environ 45 heures de travail par session. À la formation professionnelle, le nombre d’heures de stage est formellement établi par le Ministère de l’Éducation.

Enfin, pour chacun des stages, le nombre d’inscriptions dépend du trimestre durant lequel le stage a normalement lieu, de telle sorte qu’un stage de première année au collégiale s’est vu attribué 85% plus d’inscriptions qu’un stage de troisième année et un stage de première année universitaire a 26% plus d’inscription qu’un stage de fin de parcours.[30]

Ainsi, notre échantillon est composé de 121 activités de stages au collégiales, 192 activités de stages universitaires et 29 activités de stages en formation professionnelle.

Cette méthode a ainsi permis de déterminer que la durée d’un stage universitaire moyen pour une session est de 226,25 heures, celle d’un stage au collège est de 229,21 heures et celle d’un stage à la formation professionnelle est de 89,72 heures.[31] Nos résultats donnent les distributions du nombres d’inscriptions en fonction du nombre d’heures de stages suivantes :

Enfin, il est possible de trouver les totaux d’heures de stages non rémunérés en multipliant le nombre de stages par la durée moyenne des stages. Les résultat sont les suivants :

En somme, les étudiant-e-s à la formation universitaire, collégiale et professionnelle réalisent ensemble plus de 31 millions d’heures de travail en stage non-rémunéré annuellement. De ce nombre, approximativement 20 millions d’heures sont réalisées dans le secteur public ou parapublic et 6,5 millions dans une entreprise privée.[32]

Conclusion et revendications

La salarisation des stages est bien plus qu’une simple question de rémunération : elle est au cœur d’un projet de justice sociale, de reconnaissance du travail étudiant et de transformation du rapport entre l’éducation, le marché du travail et les structures de pouvoir. Les stages, souvent obligatoires et non rémunérés, représentent un volume massif de travail réel, particulièrement dans les secteurs féminisés, racisés et à faible profitabilité — les mêmes secteurs où les inégalités systémiques se reproduisent avec le plus d’intensité.

Ce système maintient les stagiaires dans une précarité structurelle, tout en profitant de leur contribution à l’économie et aux services publics sans leur garantir les droits les plus fondamentaux associés au travail. La non-salarisation n’est pas une fatalité économique, mais bien un choix politique enraciné dans la logique capitaliste de dévalorisation du travail reproductif et invisible. Le Québec a les moyens de salarier l’ensemble des stages, et refuser de le faire revient à cautionner un système d’exploitation et d’exclusion.

Exiger un salaire pour les stages, c’est revendiquer la reconnaissance du travail étudiant, refuser la reproduction des oppressions sociales, genrées et raciales, et affirmer collectivement que l’éducation doit être un levier d’émancipation, non un vecteur de précarisation. Il est temps que l’État assume sa responsabilité sociale et démocratique : la salarisation des stages est une mesure concrète, juste et réalisable, qui doit s’imposer dès maintenant.

C’est pourquoi nous revendiquons :

- La salarisation de tous les stages, obligatoires ou non, dès le premier stage et que cette rémunération soit équivalente à un salaire horaire décent, indexé au coût de la vie ;

- Des mesures spécifiques pour soutenir les étudiant·e·s les plus marginalisé·e·s ou précarisé·e·s dans le cadre de leur stage.

- L’abolition de tout frais entourant les stages par l’UQAM.

- La reconnaissance de l’administration de l’UQAM que les stages sont un travail.

[4] https://fse.umontreal.ca/fileadmin/fse/documents/pdf/stages/ApercuGeneralStagesUdeM2023-2024.pdf

[5] https://www.ledevoir.com/societe/512827/une-greve-etudiante-au-visage-feminin

[7] Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. « Stages étudiants : Programmes d’études professionnelles, techniques et universitaires : Portrait, enjeux et pistes de solutions » (Québec : Gouvernement du Québec, 2019), 3. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/soutien-etablissements/Stages-etudiants-Portrait-enjeux-pistes.pdf.

[9] Voir Milan et Gagnon, « Professions des femmes sud-asiatiques, chinoises et noires », 23.

[21] Ingrid Barakatt. « Diverses informations concernant les stages aux niveaux universitaires et collégiales du Québec », Demande d’accès à l’information (Québec : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), 8 mars 2019). http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/daai/2018-2019/18-303_Diffusion.pdf.

[22] Claude Bédard et al. « Les universités québécoises poursuivent leur collaboration visant à valoriser les stagiaires et leur encadrement au sein de leur formation », Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), 28 mars 2019. https://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/2019-03-28-BCI-Communique-Lancement_Info-Stage.pdf.

[26] St-Cyr, Les jeunes et les stages : Rapport de recherche, 9.

[31] À l’aide d’une technique de bootstrap, les moyennes pondérées de la durée des stages, basée sur les échantillons actuels, sont estimées avec un intervalle de confiance à 95 % entre 220,66 heure et 233,12 heure à l’université, entre 218,21 heures et 241,69 heures au collégial et entre 87,35 heures et 92,57 à la formation professionnelle.

Bibliographie

Le point sur la situation économique et financière du Québec. Québec : Gouvernement du Québec, 2022.

Le point sur la situation économique et financière du Québec. Québec : Gouvernement du Québec, 2023.